製造業のハラスメント対策とハラスメント研修

製造業のハラスメントについてなぜ取りあげたかと申しますと、私(柳原)も杉山修講師も製造業出身だからです。私は6年間製造業の健康管理室にて看護師として勤務、杉山講師は30年以上製造現場で管理職、人事部でも社員の相談に対応してまいりました。つまり、製造現場についてはよく把握しております。今回は製造業に特化したハラスメント対策を書かせていただきます。

目次

製造業でハラスメントが起きやすい背景

多様な背景をもつ従業員が共に働いている

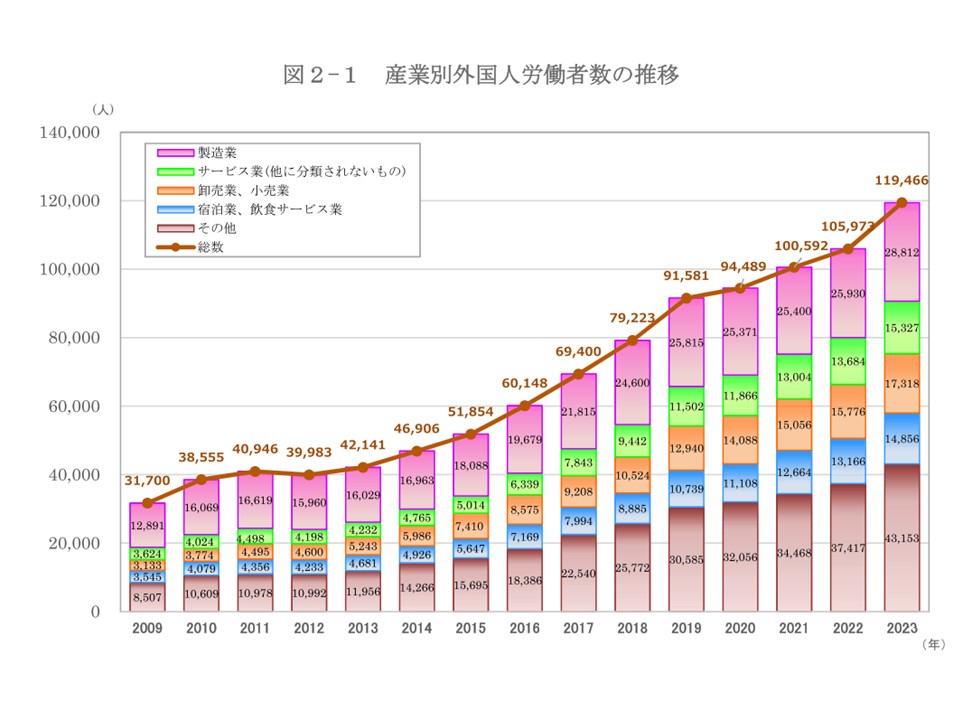

年齢、出身地、国籍、雇用形態、性別など年々多様性が広がり、「世代間ギャップで若者の考えがわからない」「女性は叱ると泣くから叱れない」などのアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)によるコミュニケーション減少や機会を与えるか否かの判断時のミスが増え、誤解も生じやすくなっています。また、外国人労働者も年々増加しており多様性はさらに広がっています。

図は、厚生労働省がR5年に公表した産業別外国人労働者の推移です。製造業が最も多く、全体の 24.1%を占めます。

徒弟制度のような古くからの指導法

製造現場では若かりし頃に上司や先輩から、厳しく「見て覚えろ」という指導法で育った職人のようなベテランが多く若手世代に対しても同じように指導するとパワハラと受け止められることが多々あります。時代の流れについていけないと、自分はこれが普通と考えていて悪気なく加害者になる可能性があります。また、見て覚えろという指導では理解できず覚えが遅い若手に対して「何度教えたらわかる」「なんで他のやつらはできているのにお前は覚えられないんだ」などと言えば相手は萎縮してしまい、質問したいことも出来ずミスを繰り返すことにもなります。

安全への意識の高さ

「ごあんぜんに!」という挨拶が飛び交うほどに安全意識が高く、加害者の多くは、「安全を守るために厳しくしました。」とも語られます。しかし、単に厳しく指導するだけでは逆効果なのです。行き過ぎた厳しさは脳の前頭葉機能を低下させ、前頭葉の役割である集中力や判断力が低下しますので、ミスや事故が起きやすい状況を作ります。

過度なストレスがかかると脳は「闘争・逃走反応」を引き起こし、生存に関わる原始的な脳領域が優先的に働くようになり、冷静な判断や感情のコントロールを司る前頭葉の働きが抑制されてしまうからです。

例えば、上司から毎日のように「なぜできないんだ」と詰められている部下は、恐怖や不安によって前頭葉が十分に機能せず、本来のパフォーマンスを発揮できなくなります。

言い換えると、叱責によって一時的に行動が変わったように見えても、長期的には思考力・判断力・意欲といった人間の「前向きな力」を失わせてしまう可能性があるのです。

勤務体制による疲労やストレス過多

製造現場では24時間稼働が必要である工場も多く、3交代などで深夜業を行うなど心身への負担がどうしても日中勤務だけの業種よりも大きいです。またいつも同じメンバーで働いているという小集団制もあり、気が合えば問題ないのですが、この小集団の価値観などが合わないと逃げ場がなくストレスも限界を超えてしまいます。

さらに、営業の担当者から無理な納期を強いられるなど製造現場の従業員は不満を溜めていることも多いです。人間ストレス過多や余裕のない状況であれば、人の話を聞くことも面倒になったり指導方法も荒くなってしまいやすくなります。また、久しぶりにお酒を飲んだ際などに開放されて、セクハラをしてしまう可能性も高まるでしょう。

ハラスメントが起こりやすい環境的な問題

製造業の特に工場は地元密着型が多く、その地域に昔から住んでいる親の世代から引き続きこどもも就職していることがあります。上司も近所の知り合いだったり、パート勤務の方々も地元に住むご近所さん同士だったりと会社とプライベート境界線が曖昧になりやすく、協力的な良い面もあるのですが余計な一言が言いやすかったり、社内での噂話や上下関係が近所でも続いてしまうことがあります。加害者側は「子どものころから知っているから」と信頼関係があると思い込んでいて言いたいことを言っていたら「パワハラ」と言われることもあります。

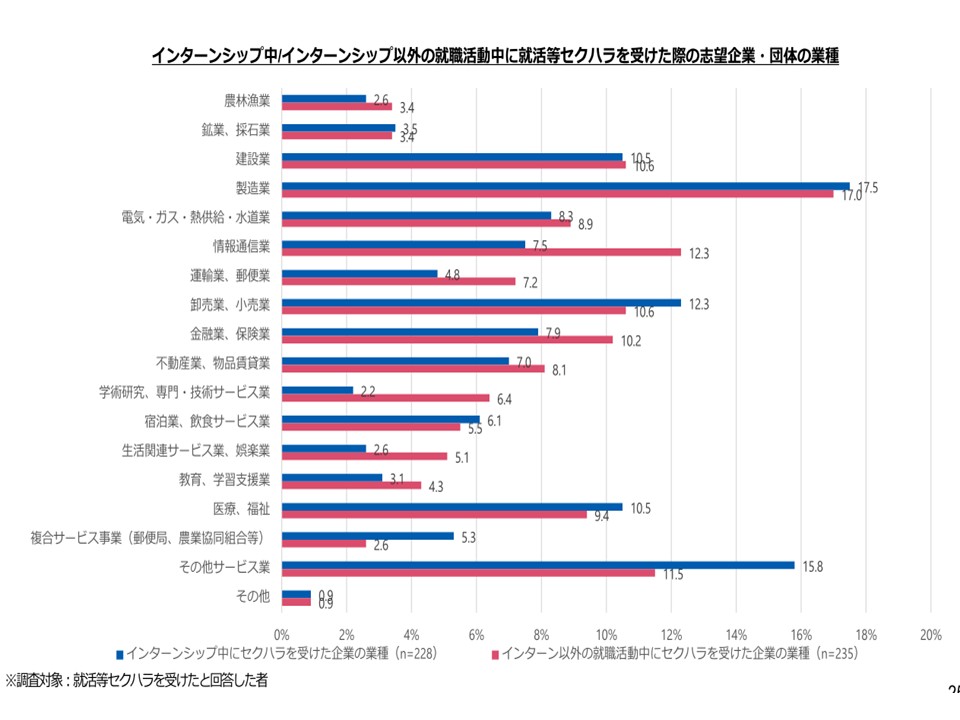

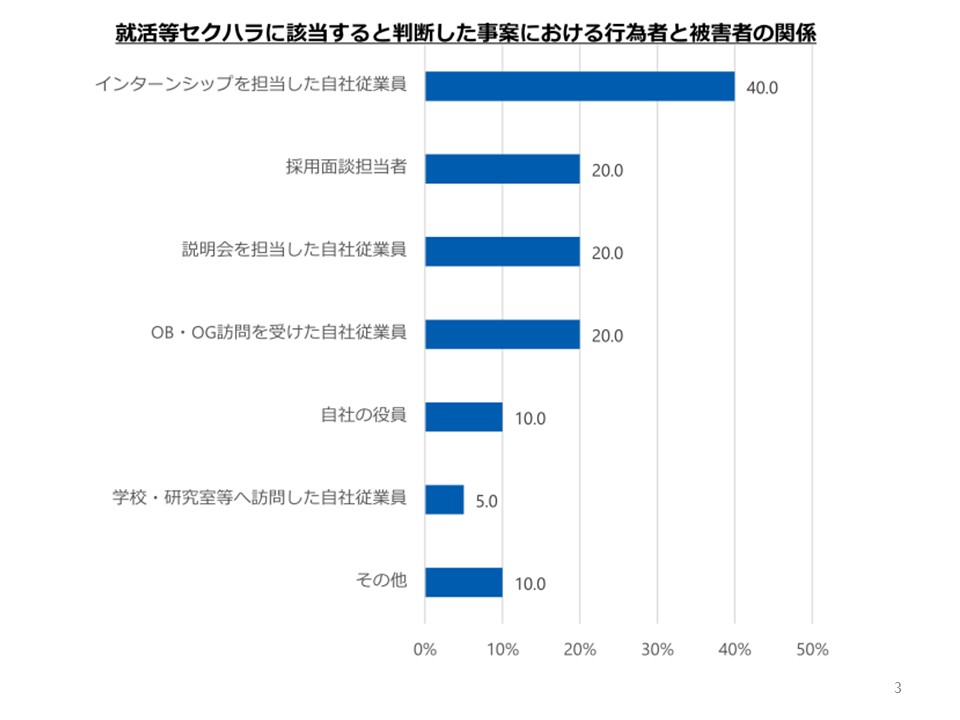

また、製造業はインターンシップの学生を受け入れることも多いのですが、インターンシップ学生や就活中のセクハラが多い業種として取り上げれれています。下記はR5年に厚生労働省が公表した調査結果です。社員の間だけではなく、就活中の学生に対しても適切なかかわりをしなければなりません。

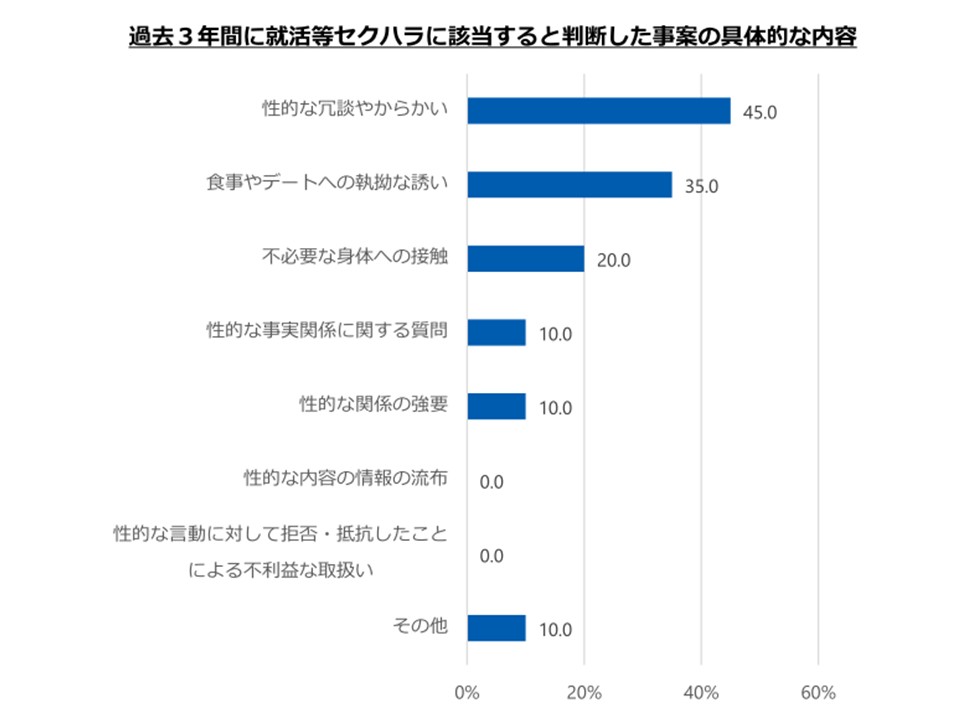

次いで就活中の学生がどのようなセクハラを受けて不快に感じたかのデーターと行為者属性です。内容としては冗談やからかいが一番多く、行為者はインターンシップ中の担当者に多いことがわかりますね。行為者としては、本当に笑い話やその場が盛り上がる、コミュニケーションを円滑にするためにおこなった冗談からかいなのでしょうが、受ける側は余計なことを言われて大変不快や恐怖を感じてしまうのです。

具体的なセリフとしては下記が挙げられています。

・恋人がいるのか、と聞かれた

・このメンバーの中に好みの人はいるかと聞かれた

・オンライン面接時に「全身を見せて」と言われた

・食事やデートにしつこく誘われた

・採用の見返りに不適切な関係を迫られ、断ると不採用になった

製造業のハラスメント対策

ではこうした状況にある製造業において効果を出すハラスメント対策をするにはどうしたら良いでしょうか。パワハラ対策検討会委員も経験いたしました柳原がお答えします。

就業規則に具体的なハラスメントと懲戒処分について記載の上、従業員へ周知する

周知の方法は、イントラネットではなく、各職場で勉強会を行い就業規則や服務規程を読むなどしてアナログ的に周知する必要があります。「後で見ておいて」では見ません。

集合型の製造業に特化したハラスメント研修を開催

なかなか集まることができないからという理由でイーラーニングをする組織もありますが、正直イーラーニングでは効果は薄いです。なぜなら気を付けてほしい方に限って早送りで見たり、見ていても自己防衛的な視点で自分に都合の良い捉え方で見るため、改善できません。

集合研修にして意見交換をすることで他の人の価値観にふれ、自分の認識との違いに気づくのです。もし、動画視聴にする場合は必ず職場内で意見交換をして認識の違いをすり合わせたりする必要があります。

ちなみにですが、弊社は製造現場からの依頼も多くいただいております。たとえ3交代シフト制でもスケジュールを組織がうまくたてて全員が日や時間を変えて受けている企業もたくさんありますので、集合研修ができないとはじめからあきらめなくても良いかと思います。

ハートセラピーは製造現場で働いていた講師が担当できますので、身近に感じていただける研修をご提供させていただけます。お気軽に下記からお問い合わせください。参考カリキュラム等をお送りいたします。英語での研修も可能です。

ハラスメント相談窓口設置とフォロー面談

これはすでに設置されていると思いますが、外国人も増えているため外国語対応できる相談員がいる相談窓口を設置することもお勧めです。つまり、上記の研修や就業規則の説明も英語翻訳など従業員の理解できる言語でフォローする必要があります。

ハラスメントに限らず、外国人の方々は言葉も日ごろ伝わりづらく悩みを抱えていると思いますので、気軽な「なんでも相談窓口」を社内に設置あるいは外部にある専門機関を紹介することは必須です。

その他、パワハラ対策検討委員会でもでた予防対策として「管理職へのフォロー」があります。管理職になったがプレーイングマネジャーであったり、部下が100人いたりと余裕が少ない管理職が多いことも問題です。人事担当者としては、管理職との個別面談を行うなどして困っていることなどを聞き出し、組織としてフォローしていく必要があります。任せきりでは管理職が気の毒です。我々が加害者個人研修をしていても、現場で困っていて一人で抱え込み、パワハラをしてしまった方が割と多いです。

製造業に向けたハラスメント研修内容

最後に製造業ではどのようなハラスメント研修をすると良いか提案させていただきます。思いついた範囲ですので、実際ご依頼されたときは事前の打ち合わせで御社の要望を伺い組み立てます。

・ハラスメントの身近な事例(インターンシップ学生がいる場合はそのハラスメントも含む)

・ハラスメントのような指導をすると脳にどのような弊害があり安全も守れなくなるかなどの説明

・問題志向は物に対する改善活動にはよいが、人に対しては「なぜ」「なぜ」だと追いつめられて効果がないので「解決志向」で追いつめず前向きな指導をする方法を学ぶ

・無意識の偏見がないかのチェックや多様性の本当の意味とお互い理解しあい仕事をすすめていくための関わり方(コミュニケーションや考え方によるセルフコントロール)

・管理職や指導者に対しては、そのほか「相談対応法」を学んでいただき、相談があった際の聞き方を知ると多様な部下との関りや指導にも役立ちます。

分かりやすい説明ですぐに簡単に使えるような予防策をお伝えします。下の写真のような一人一人が前向きに活かしあい働ける職場づくりを応援します!

参考お客様の声(製造業)

茨城にある従業員100名ほどの製造業で「ハラスメント対策研修」を実施

日本ゼオン㈱総合開発センター様にて、前向きな課題解決法を学ぶハラスメント防止対策研修を実施しました

関連コラム

製造業向けハラスメント研修 製造現場ハラスメントの特徴と向き合い方