ハラスメント研修カスタマイズ事例~アルコールハラスメント研修を開催したい~

ハートセラピーでは、組織の状況やご要望に応じて、研修内容を柔軟に設計しています。

オンライン開催にも対応しており、全国どこからでも安心してご参加いただけます。

参加型のワークを通じて、実践的に学べる研修をご提供しています。

ある会社様からアルコールハラスメント研修を開催したいとご連絡をいただきました。一般者に2時間、管理者に3時間でワークを含めて参加型で学ばせたいというご要望です。

こちらの組織はリピーターで、昨年はハラスメント(セクハラやパワハラについて)研修を数回開催しました。

これまでアルコールハラスメントに特化した研修は正直ほぼなく、どちらかというと通常のハラスメント研修の一部にアルコールハラスメントについて盛り込む形でしたが今回全編アルコールハラスメントということでこれは新しい!と思いました。そこで、担当は大美賀直子講師にいたしました。

弊社講師の大美賀直子はこれまでもお客様の要望を伺い、新しいコンテンツを多く作り出しております。例えばセクハラの個人研修を行う時も、セクハラの要因は人それぞれのため受講生の背景など伺ったうえで、わかりやすい資料を作成します。

目次

アルコールハラスメント事例

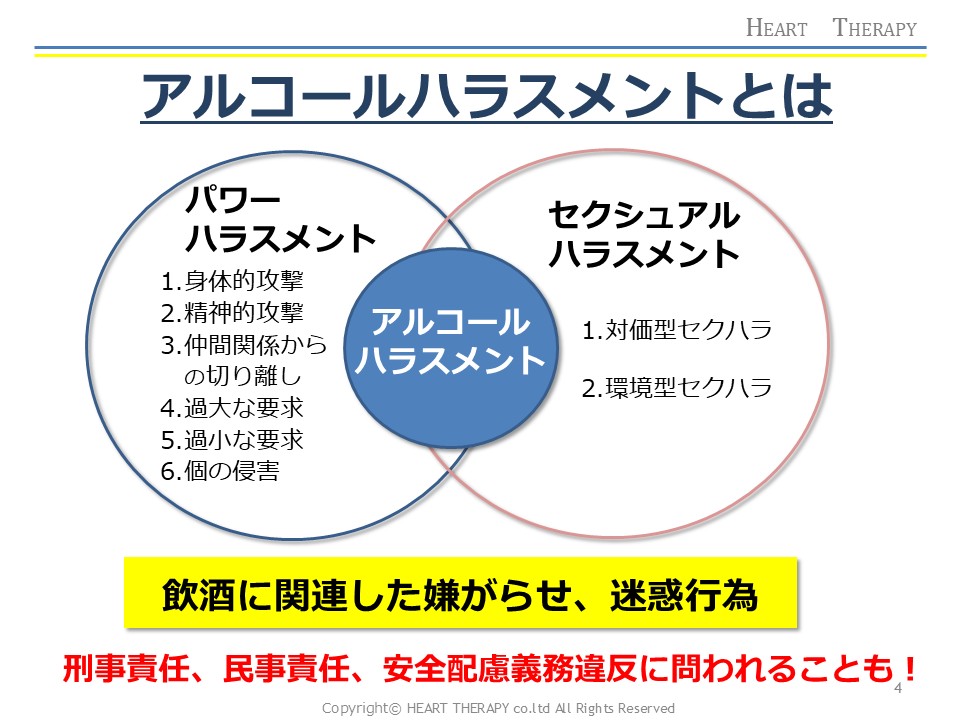

アルコールハラスメント(アルハラ)とは、飲酒に関連して他者に精神的・肉体的な苦痛を与える行為です。意図的であるかどうかにかかわらず、相手が不快に感じたり、尊厳を傷つけられたりすればアルハラに該当する可能性があります。

以下に具体的な事例をいくつかご紹介します。

飲酒の強要

-

飲めない人への強要: 「飲めないなんてありえない」「少しは飲めよ」「練習すれば飲めるようになるから飲め」などと言って、飲酒を断っている人にしつこく飲酒を勧めたり、グラスに無理やり注いだりする。

-

イッキ飲みの強要: 場を盛り上げるためとして、イッキ飲みや早飲みを煽ったり、強要したりする。

-

飲酒量の強要: 「もっと飲め」「全然飲んでないじゃないか」などと言って飲酒を促す。

2.飲酒を伴う嫌がらせ行為

-

酔った上での暴言・説教: 酔った勢いで、人格を否定するような発言、過去の失敗を執拗に責める、個人的なことを暴露するなどの暴言を吐いたり、一方的に説教をしたりする。

-

セクシャルハラスメント・パワーハラスメント: 飲酒の場であることを理由に、性的な冗談を言ったり、身体に触ったりする。また、立場を利用して無理な要求をしたり、不当な指示を出したりする。

-

吐くことを強要する・放置する: 大量に飲酒させて気分が悪くなっている人に対し、さらに飲ませようとしたり、「吐いてしまえ」と無理やり吐かせようとしたりする。また、気分が悪くなった人を放置したり、適切な介抱をしなかったりする。

3. 飲酒をしない人への差別

-

飲酒しない人への仲間外れ: 飲酒をしないという理由で、飲み会に誘わなかったり、職場で会話に参加させなかったりする。

-

飲酒しないことへのからかい: 「シラフでつまらない」「ノリが悪い」などとからかったり、飲酒しないこと自体を問題視するような発言をする。

-

飲酒量による評価: 飲酒量が多いことを「男らしい」「付き合いが良い」と評価し、飲酒しない人を低く評価するような言動。

4. 悪ふざけ・ゲームと称した行為

-

度を越した悪ふざけ: 酔った人に無理なことをさせたり、からかったりする行為。

-

罰ゲームと称した飲酒: ゲームに負けたことに対する罰として、無理な飲酒をさせたり、度数の高い酒を飲ませたりする。

- 本人に内緒でウーロン茶などにお酒を混ぜる:本人が席を外したすきにふざけてお酒を混入する。

これらの事例はあくまで一部であり、アルハラの形態は多岐にわたります。重要なのは、相手が不快に感じたかどうかという点です。

また、アルコールを無理に飲ますことで呼吸困難など身体に悪影響を引き起こすこともあり死に至ることもあります。絶対に無理に進めてはいけません。

アルコールハラスメント研修内容一部紹介

今回事前の打ち合わせにてご担当者様から社内で飲み会が多く、予防としてアルコールハラスメントについて自分がしないだけでなく、周囲もどのように対応したらよいかなど学んでもらいたいという声がありましたので下記のような研修を提案いたしました。

研修概要

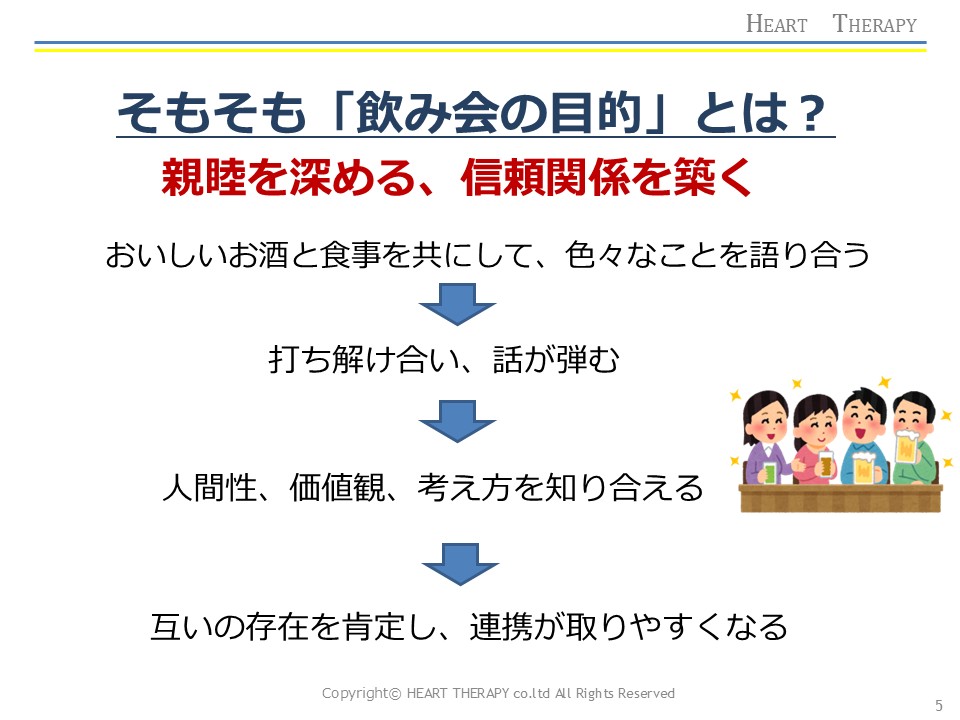

仕事をするうえで、非常に大切なのが「お酒との付き合い方」。共に働く仲間との飲み会は、信頼関係を築くうえでのよい機会となりますが、一方で、お酒との付き合い方を間違えると、「アルコールハラスメント」につながってしまうこともあります。

この研修では、管理職・上司のみなさまを対象に、アルコールハラスメント防止意識を高めていただくことを目的に、お酒を通じて迷惑行為を行わず、お互いに気持ちよくコミュニケーションをとっていくためのポイントを理解していただきます。

第1部:アルコールハラスメントの実態

・アルコールハラスメントとは何か

・アルハラ認識度チェック

・アルコールハラスメントの例

・なぜアルハラが起こるのか?

・飲みニケーションへの意識の変化

・アルハラがなくならない理由

第2部:アルコールハラスメントの防止

・アルハラリスク・セルフチェック

・上司が気をつけたいアルハラリスク

・ほどよいお酒との付き合い方

・アルハラリスクのサイン

・飲み会でのマナー

第3部:アルコールハラスメント発生後の対応

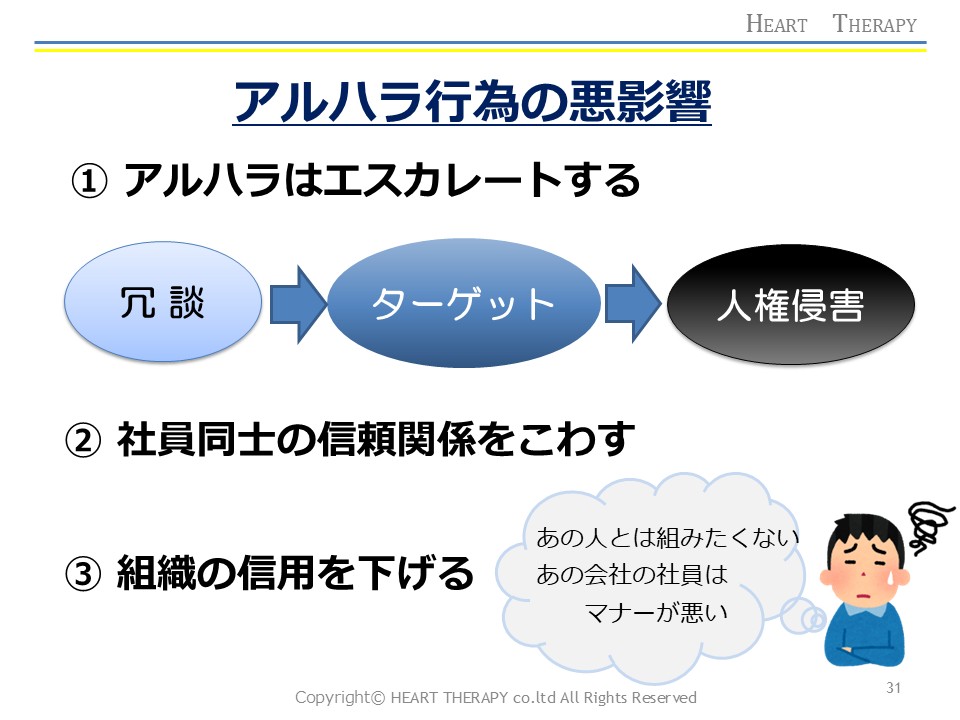

・アルハラ行為の悪影響

・行為を指摘されたら素直に軌道修正

・事例検討①「隣の課の管理職からの相談」

・事例検討②「部下からの飲み会についての相談」

・アルハラ相談対応のポイント

・行為者・被害者に対するNG行為

・アルハラのない職場づくりを目指す

おわりに

お酒は、本来、人々の交流を深め、気分をリフレッシュさせるための素晴らしいツールです。しかし、その使い方を誤れば、心身を傷つけ、人間関係を破壊し、最悪の場合、命を奪うことさえあります。そして、そのような事態が生じた際には、加害者だけでなく、その行為を黙認したり、適切な対策を講じなかったりした組織もまた、重い責任を負うことになります。

私たちは皆、「飲酒は個人の自由意思に基づくものであり、決して強要されるものではない」という大前提を共有し、互いの意思を尊重しなければなりません。企業においては、アルハラを撲滅するための明確な方針を打ち出し、研修や相談窓口の設置を通じて、すべての社員が安心して働ける環境を整備することが喫緊の課題です。

職場であろうとプライベートであろうと、一人ひとりが飲酒に関する適切な知識とモラルを持ち、他者を思いやる気持ちを持つこと。それが、アルハラのない、真に楽しく健全な飲酒文化を築くための第一歩となるでしょう。

アルコールハラスメントに関する集合研修および個人研修のお問い合わせは下記バナーをクリックしてお気軽にお問い合わせください。通常のハラスメント研修に盛り込むことも可能です。