看護師・医療従事者向けハラスメント研修【看護師歴20年の講師が対応】

このコラムは現場で働く皆様に対して私(株)ハートセラピー代表取締役 柳原がどのような思いで医療従事者に向けて研修をしているのかを含めて、医療現場でのハラスメント実態と対策研修についてを記します。

目次

医療従事者研修講師より一言

私は、幼少期から病気がちで何度か入院や手術をしてきました。そのため看護師にあこがれていち早く19歳で正看護師になりました。大学病院の集中治療室勤務が初めでしたが、かれこれ30年は昔なので先輩の指導は当たり前に厳しく、出来の悪い私は叱られることも多く、萎縮してしまい、余裕のない1・2年目を過ごしました。病棟に異動してからは、患者さんとの日々の関わりや経験により徐々に自己肯定感が高まり仕事も楽しくなりました。

自らケース分析して看護計画を立てたり、後輩指導を率先して行ったりと3年間からはイキイキと働けていたことを思い出します。

ただ一つ3年目で病棟異動した際に先輩から「やなちゃん最近笑顔で働くようになったね、あなた集中治療室にいたときは無表情だったよ」と言われたのはショックでした。なぜなら、看護師が無表情では良い看護はできないからです。

厳しい指導と行き過ぎの指導は違います。その判別は難しくもありますが、悩み考えながら指導することも先輩や上司の役目だと思います。

私自身も、人間関係や指導で悩むことは多くその都度考え乗り越えてきました。また心理師の資格をもち多くの医療機関や福祉機関で働く職員の悩みを伺ってまいりましたので、それらを活かした研修を行うことができます。

医療福祉の現場に精通した講師陣

ハートセラピーの講師は他にも10年近く医療福祉現場で働く方々に対して、訪問カウンセリングを行っている心理師が数名所属しております。医療福祉現場での悩みや課題を把握しているからこそ参加者に届く研修を行うことができます。

医療福祉現場はハラスメントが起こりやすい

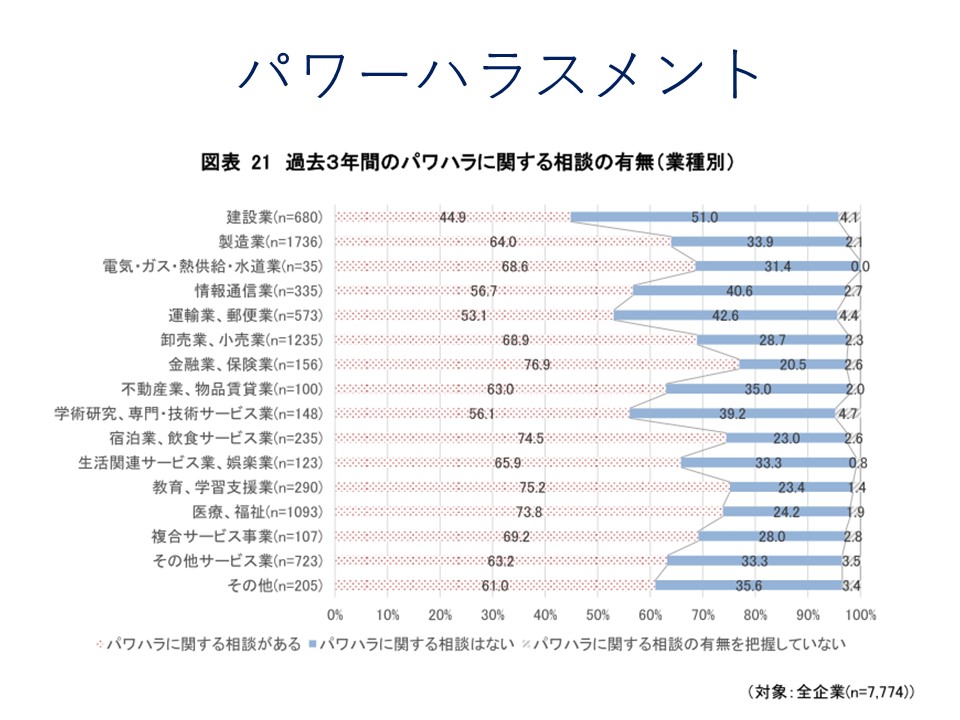

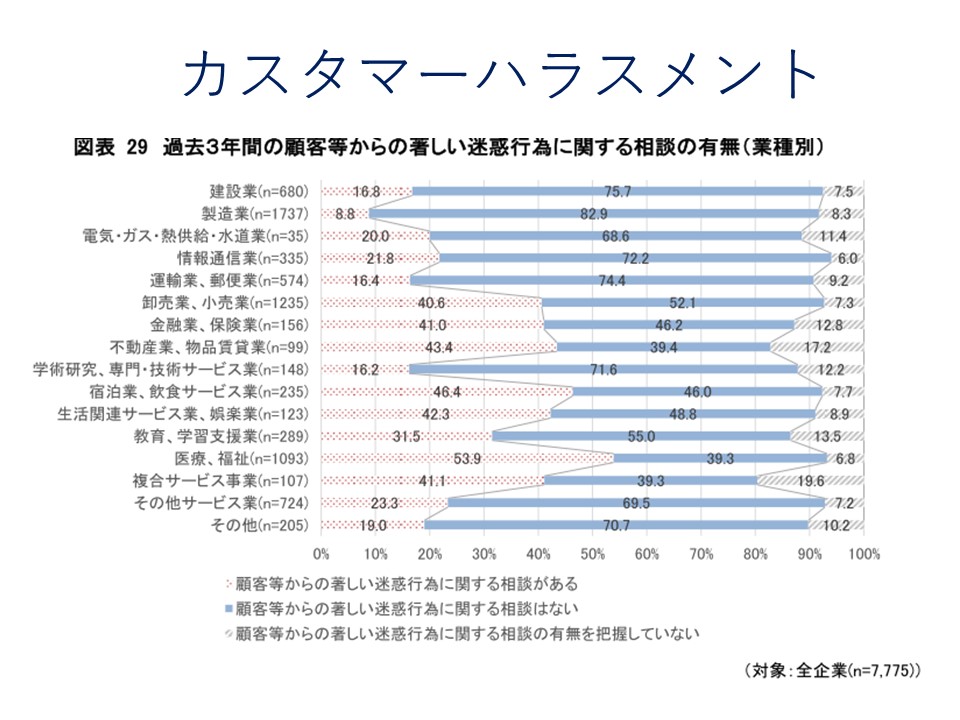

厚生労働省や日本看護協会など様々な組織が医療福祉業界におけるハラスメントについての調査をしておりますが、医療福祉業界はパワハラやカスタマーハラスメントが他業種と比較しても多いことがわかります。

パワーハラスメント相談件数としては4位、カスタマーハラスメント相談件数としては1位となっております。

医療業界でハラスメントが多い理由

今回はカスタマーハラスメントではなく内部のスタッフ間によるパワーハラスメントに関してお伝えします。

1.ミスが命にも直結する危険な業務である。

そのため普段から緊張しておりストレスを抱えやすい、また責任感が強く仕事に対するやり方や考え方に柔軟性を持たせにくい。

2.スタッフがお互いに問題志向である。

病気を治すということから問題点に目が向きやすいため、人に対しても自然に相手の不足している点や問題点に目が向きやすい。

3.多職種が共に働いている。

医師、看護師、放射線技師、理学療法士、薬剤師、心理師など様々な職種がお互いにそれぞれの仕事に対するプライドを持ちながら勤務しているため意見の相違が生まれやすい状況にいます。本来は対等な仲間のはずですが、職種によりヒエラルキーも生まれやすく優越性によるパワハラが起こりやすいのです。

4.人手不足で忙しい。

医療福祉業界は長年人手不足でありゆとりがないのもパワハラ発生要因の一つです。「人が足りないから早く一人前になってほしい」「フォローしている時間がない」など、ギリギリの状態で仕事をしていれば、お互いにストレス過多な状態になってイライラしやすくなります。

人手不足の要因としては下記が挙げられます。

- 少子高齢化の進展: 高齢者の増加に伴い、医療・介護の需要が急増しています。

- 労働環境の厳しさ: 長時間労働、夜勤、休日出勤など、厳しい労働環境が離職率の上昇につながっています。

- 賃金水準の低さ: 他業種と比較して賃金が低いことが、魅力ある職業として捉えられにくい状況を生んでいます。

- 働き方改革: 時間外労働の規制など、働き方改革が進んでいる一方で、人手不足の医療機関では、必要な業務をこなすことが困難になっています。

- 新型コロナウイルス感染症の影響: パンデミックにより、医療従事者の負担が大幅に増大し、精神的なストレスや身体的な負担が大きくなっています。

医療現場でパワハラをなくす方法

上記のようなハラスメントが起きやすいい環境においてどのように対策をすれば医療現場のパワーハラスメントをなくし、多職種連携、安心安全な組織を作ることができるでしょうか。

就業規則でハラスメントを規定

服務規律にてハラスメント禁止であることを明確に記し、懲戒処分としての理由なども具体的な行動レベルで○○をしたら減給など明確にしておく必要があります。就業規則に記載がないと加害者を懲戒処分することもできません。

ハラスメント防止規程の作成

就業規則よりもさらに具体的にどういう行動が許されないなど規程を作成してこれらを職員に周知する必要があります。

ハラスメント相談窓口の設置

相談できる場所をいくつか示すと被害を受けた方が選択して相談できるのでお勧めです。相談窓口設置は労働施策総合推進法にて義務化されており、あらかじめ労働者に窓口を周知することとされています。相談窓口については、繰り返しスタッフに存在することや相談方法などを伝えていく必要があります。(案外その存在や相談方法を知らない職員は多いです)

内部だけではなく、外部相談窓口があると相談しやすく初期対応を早めに行うことが出来ますので被害の拡大を防ぐことが出来ます。(弊社でもハラメント外部相談窓口業務委託ございますのでお気軽にお問い合わせください)

トップからのメッセージ発信

「ハラスメントは許しません」というわかりやすい内容で発信することがかなり重要です。ある病院では今までパワハラをしていた院長がいたときは、その部下たちもパワハラ傾向であったが、院長が退職して、新しい人間力の高い院長が配属されたらパワハラがなくなったという話もあるほどにトップによる影響は大きいのです。

衛生委員会や研修前など様々な場面で直接トップがスタッフに伝えたり、書面で周知する等繰り返し伝えていくことが必要となります。

医療業界に特化したハラスメント研修開催で意識づけ

ハラスメントについて理解をしていない人は意外に多いです。医療機関特有の内容で身近に感じていただけるような内容の研修を行う必要があります。加害行為をする方ほど、企業の事例を聞いても「病院は企業とはちがうから許される」「講師は現場を知らないから一般論だ」といったような言い訳をしたくなります。

研修内容としては、多職種連携やチーム医療、安全安心、離職率低下も視野に入れた内容が良いでしょう。つまり、解決志向で前向きに課題を解決していくような手法も学んでいただくことをお勧めします。

前半に書きましたように医療従事者は問題志向なので解決志向も知っておく必要があるのです。忙しい職場緊張感の高い職場であったとしても、お互いが尊重しあい、資源を活かすことが出来れば効率は上がります。業務改善もはかどりますし、離職率が低下します。(解決志向の研修を4年間継続した病院では離職率が12%から6%になりました。)スタッフ間だけではなく患者指導も前向きな追い詰めない指導ができるので役立ちます。

また、ハラスメント研修を毎年テーマを少しずつ変えて全職員に行っていた介護施設は職員の働きやすさやモチベーションが上がりました。詳細はこちらをご覧ください。

弊社では15年ほど前から「ナースモチベーションアップ」という事業も立ち上げ、中堅看護師の燃え尽き症候群や若手職員の離職を予防して、医療現場が元気になる組織づくりを支援させていただいております。

これまで、全国の病院にて定期的なカウンセリングや研修をさせていただきました。毎回研修後には高評価を得ております。研修中に皆様が笑顔に変わる瞬間が好きです。

「実は退職まで考えていましたが、この研修に参加して自分を前向きに信じようと思いました」などの声もいただきました。全国参りますので是非お声かけください。

横浜南共済病院様にてチーム・ウェルビーイング研修開催

☆再発防止率に自信「処方箋型」ハラスメント行為者個人研修|完全オーダーメイド指導

※カスタマーハラスメント研修も医療現場から多く依頼を受けております。参考コラムはこちら