パワーハラスメント加害者の特徴と更生方法【公認心理師解説】

パワハラが起きてしまった際に組織としては加害者に対してどのように対応すればよいか、発生時の対応を適切に行うことができれば再発防止、生産性向上につながります。今回はパワハラに対する事実確認をして本人が事実を認めたあとに組織としてどのように対応すべきかについてお伝えします。(あるいは、加害者とは言われていないが行為をしており今のうちに改善してほしい人に対しても役立つ内容です。)

私は公認心理師であり、パワハラ対策検討会委員を務めた経験もあります。

16年以上にわたり「行為者個人研修」にてパワハラ加害者となった方、あるいはそのリスクがある方々と向き合ってきました。

その経験から、再発させないための具体的な方法を心理的側面からご提供することができます。

もし、パワハラ行為者に対する対応方法についてすぐにご相談されたい方は、下記バナーからお問い合わせください。「行為者個人研修」は基本的に対面(武蔵小杉弊社相談室または御社会議室)で行いますが、オンラインでも対応しております。

目次

パワハラ加害者からの言い訳を主観を入れずに聞く

組織から「あなたの行為がパワハラだと言われています」と告げられると、誰もがショックを受け、自己防衛反応として言い訳をしたくなります。時には担当者を威嚇する行為に出る方もいるでしょう。

多くの加害行為者は、いじめを意図しておらず、指導や注意を通じて生産性を向上させたり、安全を確保しようと良かれと思って行動しているため堂々と自身の行為を正当化したくなるのです。

担当者としては、行為者からの事実確認を行う際や指導する際には、彼らの言い訳を遮らずに最後まで聞くことが重要です。

行為者の言いわけを含めた心理については別コラムで紹介しております。心理を理解しておくと社内で行為者に対してヒアリングや指導する際も役に立ちます。関連コラム→ハラスメント加害者の言い訳別対応法

起きてしまっている事実に向き合ってもらう

具体的にどの行為や発言がパワハラであり、改善していく必要があることを伝えます。具体的に伝えないと理解していないことが多々あります。(理解していないと後から「私はパワハラなんかしていないのに処分された」と逆に訴える方もいます。)また、その発言や行為をした理由・背景も丁寧に聞きましょう。先の述べたように「部下の成長を望んでした」「安全を守るため」「業者が期限までにしないから」「部下が何度教えても理解しない」など様々な理由があります。確かに、指導や注意はした方が良い内容が多いのですが、その時の伝え方に問題があるのです。本人から、伝え方やその時浮かんだ感情や考えなどを聞いて、自分に気づいてもらうことが大切です。

担当者が一方的に指導じみて伝えると行為者にはプライドもあるので素直に受け入れない可能性もありますが、このように行為の理由などを聞いてくれると、「自分のことを加害者だと責めるのではなく、良い方向に向えるように考えてくれているのだな」と受け止め前向きに考えるようになります。

行為者個人研修を受講させる

パワハラは起きてはいけませんが、行為者が変わるチャンスでもあります。自身を振り返り改善するためには一人では難しいと思います。マネジメントやコミュニケーション研修に参加してもらう、カウンセリングを受けてもらう、行為者個人研修に参加する等がありますが、これまでの経験から考えますと、集合研修に参加してもご自身の都合よいように受け止めてしまったり「こんなことは自分は知ってます」という頭で参加するため、周囲から見ていると出来ていないのですが本人は気づきが得られないということがあります。以前「傾聴法は学んだので知っています」と話された受講者が傾聴法のロールプレイをしたところ全く相手の話を聞けていないということがありました。

その点、個人研修であれば本人の言い訳(言い分)も聞きながら、その方の課題や資源に合わせた内容の研修を行うことができますし、状況によってはカウンセリング的な関わりやコーチング的関りもできるので、気づきを得てもらうことができます。

学んだことを実践してもらいフォローする

「学ぶ」は「まねる」という言葉もあるように、研修参加や読書から学んだことは実践しないと身に付きません。私も英会話を学びましたがアウトプット出来ていないので全く身につきません。(自慢にならないですね)加害者と言われた方はもともと努力家も多いのでその才能や資源を良い方向に活かすことができるはずです。

「行為者個人研修」で私たち講師は「加害者の話や考えをまず受け止めて、一緒に振り返り、どうしたらパワハラとならない適切なかかわりができるかを一緒に検討していきます。」そして、次回お会いする大抵1か月後には実践してみて上手くいったことや困ったことをお聞きして、また検討を重ねて実践していただきます。

これにより、今までお会いした加害者と言われた方は全員が変化しております。○○ザップみたいなかんじでしょうか?しかし、○○と同じように時間がたてばもしかしたらリバウンドする可能性もあるかもしれません。

そうならないためには、組織内のご担当者や上司が定期的に個別面談をする。あるいは立ち話でもよいので、話を聞くなどのフォローをしていくことが重要です。

行為者は周囲から認められたい気持ちが強いです(たとえ役員でも部長でも同じです)。ですので、変わろうとしている姿勢を承認することが重要です。「外部に任せたから変わってね」ではなく、行為者と一緒に伴走しながら自他肯定型のリーダーシップなどが取れるようにフォローしていくことが必要なのです。

例えば「今お困りのことはないですか」「何かあればいつでもお声掛けくださいね」なども承認です。

パワーハラスメント行為者に対する指導をするために知っておきたいこと

社内で行為者個人研修を内部の方が行う場合に役立つ内容をお伝えします。

1.パワーハラスメント行為者の一般的な特徴

① コミュニケーションが一方通行(下記3の考えがベースにあるため)

②日頃周囲への承認をしない(あるいは気に入った人にしかしない)

③自分のやり方や価値観で凝り固まっている

④問題志向で問題点ばかりが目につく

2.パワハラ加害者特徴に対する改善方法(上記の特徴に対する改善方法)

①傾聴法を学ぶ

一方通行のコミュニケーションを防ぐには「聞き上手」になることです。傾聴法についてはまた別コラムでお伝えします。

一つだけ今ここに記すとすれば「待つ」ということを大切にしてください。遮らないようにしてください。

②承認トレーニングをする

ルールとしては「当たり前」はなし、「自分と比較しない」ことです。そして、日ごろから相手(チームメンバーなど)に関心をもち

良い面(資源)を見るように意識します。

その際は少しでも良いところ、少しでもできたこと、少しでもうまくいったことを見ましょう。トレーニングとしては、例えばスケジュール表に欄をつくり、1日1回でもよいので承認できたら〇をつけるとか、メンバーの良いところを書き込むなどすると、2か月ぐらいでいちいち書かなくても自然に良い部分が飛び込んでくるように『見える世界』が変わります。

③価値観や考え方に対する許容範囲を広げる

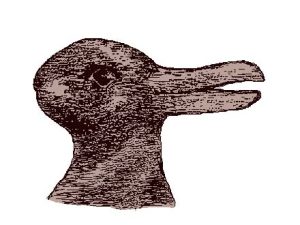

下記の絵は何に見えますか?

同じ絵でも見え方が違うように人は同じ出来事でも受け止め方は異なります。ベテランの見える世界とそうではない方の見える世界も違うのです。成功体験があると「そのやり方でやらないと上手くいかない」と思い、他の人のやり方を受け入れられなかったり、「コツコツ努力すべき」と考えていると、そうではない人を見るとイライラしたり、人間ですからお互いにそういうことはありますが、加害者にならないためには是非、許容範囲を広げてください。「ドライバーテスト」を受けてみることや「認知療法」を取り入れることもお勧めです。

④解決志向による前向きな課題解決法を学ぶ

相手に対して出来ていないところについて「なぜできない」「なぜやらない」という問題点に焦点を当てて問い詰めると、人間には心がありますので「自己防衛反応」として逃走か闘争になるといわれています。

表現としては、無言になる・嘘をつく・言い訳をする・言い争う等。これでは指導している意味はないですね。悪循環になるだけです。

もともと競争心の強い方の場合は問題志向で「なんで」「なぜ」と責められるほうがやる気になるという方もいますが、私のこれまでの経験からすると少人数です。(あるパワハラ加害者の方は「なぜ」「なぜ」と追いつめられるほうがやる気になるとのことでした。)多くの方は萎縮したり、不快に思います。

人に対しては解決志向アプローチで指導をすると闘争や逃走とならず、前向きに受け止めてくれます。解決志向についてはまた別のコラムでご紹介します。こちらの書籍でもわかりやすく現場で実践できるように解説しております。

まとめ

ハラスメント個人研修についてのコラムもございますので是非ご覧ください→コラム「個人研修で再発防止できます」

株式会社ハートセラピー 代表 柳原里枝子

【パワーハラスメント関連コラムラインアップ】

☆パワハラ加害者にならない指導者を目指そう「自己変革コーチング」のご紹介

☆パワハラ行為者(加害者)の行動を変えるプログラム・個人研修

☆ハラスメント加害者にならないための怒り感情「トレーニング」方法とは

☆ハラスメント行為者個人研修で再発防止できます

☆パワーハラスメントをした背景は何かを考える

☆パワハラとは言われない指導法とは

☆パワーハラスメント対策にソリューションフォーカスが有効

☆ハラスメントにならない叱り方/ハラメント研修

☆【働き場改革vol.9】パワハラと指導の境界線とは? ハラスメント メンタルヘルス対策に役立つ動画