パワハラ行為者の言い訳と判断基準、組織としての向き合い方【公認心理士・弁護士監修】

「あなたの行為はパワハラです」と注意を受けると加害者はめったに素直には認めません。それもそのはず、人間は否定されると自然に「自己防衛反応」として戦う闘争か逃げる逃走のスイッチが入るからです。何とかして自分の行為を正当化しようと瞬間的に反応します。つまり言い訳は自然に起こる反応なのです。

そのような状態にある加害者に自覚を促し、変わる気持ちになってもらうにはどうすればよいか?

今回は組織(担当者)としての向き合い方について書かせていただきます。(なお、きつい言い方で恐縮ですがコラムではわかりやすくするために、「行為者」ではなく「加害者」と書かせていただきます。皆様が行為者と向き合う際は、「加害者」とは言わないようにしてください。)

目次

パワハラ加害者の言い訳

部下を成長させようと思ったので厳しくしただけです。

この人とは信頼関係があったので叱咤激励のつもりでした。

自分より上の立場の人のほうがよほどパワハラしてますよ。

厳しくしないと甘く見られてしまう、生産性が上がらない。

強く言わないと動いてくれない、でも強くいったところで動いてくれないからイライラする。

私たちは17年以上パワハラ行為者に対しての個人研修を行っておりますが、共通して上記のような言い訳をされます。また、全く自覚がない方も中にはおられます。例えば大声や人格否定するような発言はしていないが、日常的に第3者からすると不愛想・無表情・論理的に理詰めで追いつめてくるようなタイプの方です。このような場合は、この行為だけではパワハラには値しない可能性もありますが、部下や関係者は恐怖心をいだき、委縮してしまいますので、周囲から注意をする必要はあります。

パワーハラスメント加害者の言い訳に対してどのように対応すればよいか

冒頭に述べたように行為者は自己防衛反応で心のシャッターを閉めています。(警戒MAX状態)ですから、決して責めるような問い詰めはしないでください。下記のような順番で対応しましょう。

今回の行為について事実確認をする。行為者の言い訳はさえぎらずに最後まで聞く。(ちなみに実際被害者の言い分だけでは行為者と決まったわけではないので、決めつけた言い方はしないで公平な態度で事実なのかを確認します。)

事実であると認めた場合やご担当者自身が見て事実だと知っている場合は、具体的にどの部分がパワハラになる可能性があることを伝えます。(あるいはパワハラとは言わず、指導法やコミュニケーションを見直してほしいと伝える)

さらに本人の言い訳も聞いてその内容について掘り下げ分析を一緒にしていきます。

パワーハラスメント加害者の言い訳に対しての具体的対応事例

部下を成長させようと思ったので厳しくしただけです。

→それにより部下が成長したのかを確認、うまくいかなかったのはどうしてか、ではどうすればうまくいくかを考えます。追いつめるのではなく前向きに検討しましょうというスタンスで対応することが大切です。具体的な場面に落とし込みどうすればよいかを考えるのですが、その際に必要な場合は解決志向アプローチによる指導法や傾聴法などのスキルを教えていきます。

この人とは信頼関係があったので叱咤激励のつもりでした。

→思い込みが危険なこと、人と自分の認識が異なることなどを伝えます。行為者は自分の認識を疑わない方が多く、常に自分の視点だけで物事を見てしまう傾向があります。過去の成功体験などご自身の経験から固定観念の強化がなされているのでしょう。「上司と部下の見える世界が違うこと」などわかりやすく伝えていきます。相手の立場や受け取り方を意識することで、より効果的な指導方法へと変えていくことができます。

自分の上の立場の人のほうがよほどパワハラしてますよ。

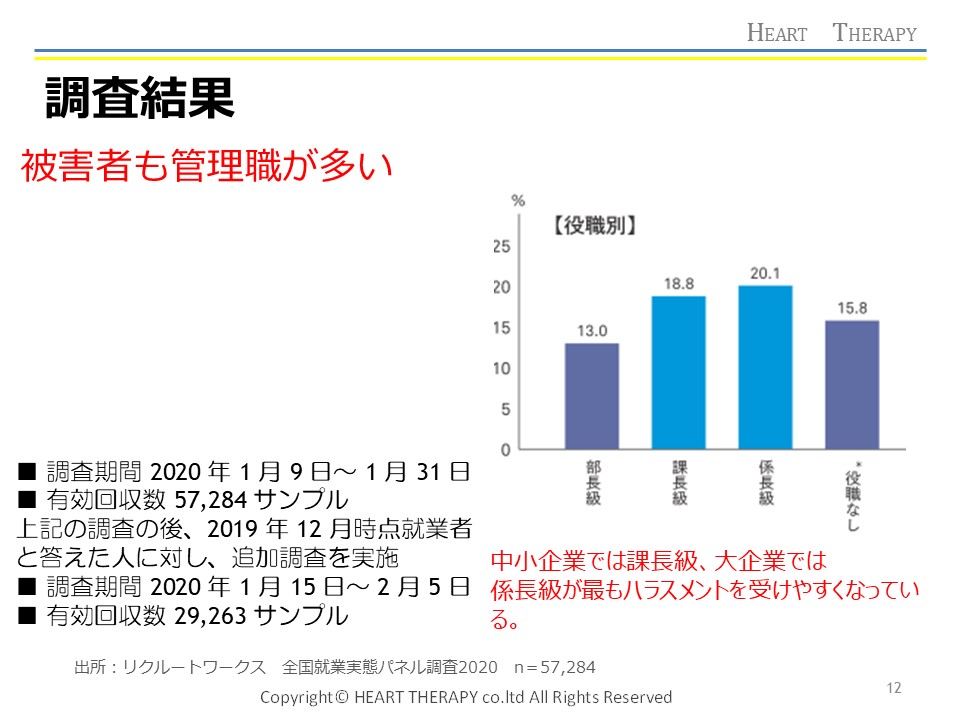

→確かに行為者の上の立場の方がパワハラ的な行動や発言をしている可能性もあります。その点は受け止めていただき、場合によっては更なる上司や役員への事実確認や指導も必要になると思います。リクルートワークス研究所が行いましたパワーハラスメント調査においても『被害者は課長や係長が一番多い』という結果がでております。今回の事案は氷山の一角ということが多いので役員向けのハラスメント対策研修を行う必要もあるでしょう。今回の行為者は日々更なる上司からの圧力により期待に応えようとして、いきすぎた行為をしている可能性もありまた、ストレスをためて余裕がなく当該ハラスメントをしたのかもしれません。担当者としては、行為者の「上司も厳しい」という訴えにも耳を傾けつつ、同時に自身もパワハラ行為をしているという点に気づいてもらうことが重要です。そのために、「困っていることは傾聴しながら、適切な指導方法へとあなたも変えていく必要がある」ことに気づいてもらうようにします。

厳しくしないと甘く見られてしまう、生産性が上がらない。

→「厳しさ=統率力」と考えており、威厳を保たないと職場が回らなくなると思い込んでいる可能性があります。自分の権威性を守りたいという心理的背景も考えられます。部下の自律性を信用できず、強制しないと動かないと思っている。そして生産性が下がる原因を、仕事のプロセスではなく「部下の甘さ」に求めてしまう傾向があります。 厳しさだけではなく、部下の主体性を引き出すことが本当の生産性向上につながることを伝えることが大切です。

例えば、Googleのプロジェクト・アリストテレスの研究結果では、心理的安全性の高いチームの方が生産性が向上することが示されています。部下一人ひとりの「何に価値(やりがい)を感じるのか」を把握し、それに合わせたアプローチを考えるのです。

強く言わないと動いてくれない、でも強くいったところで動いてくれないからイライラする。

→部下の主体性を引き出すより、「指示したことを確実にやらせる」ことを重視しています。また、これまでの経験上、厳しく言わないと部下が動かないと感じている傾向が見られます。しかし、厳しく言っても思うように動かず、さらにストレスを感じる悪循環に陥っている。強い言葉を使うほど、部下との関係が悪化し、ますます指示が伝わらなくなります。

このような時は、「指示」ではなく「対話」を増やします。強く言っても動かないのは、部下が納得していないからです。まず、「どうすれば動けるのか?」を部下に問いかけることで、相手に考えさせる機会を作る。

例えば、「どうしたらこの仕事がスムーズに進むと思う?(解決志向)」と聞くことで、部下の意見を引き出す。

また、「強く言う」のではなく、「伝え方」を工夫します。

具体的には「期待+理由+具体的な行動」の伝え方を意識します。

「指示+感情」ではなく、「指示+質問」の形に変えると、部下が受け入れやすくなるでしょう。

パワーハラスメント判断基準

パワーハラスメント(パワハラ)の判断基準は、一般的に以下の3つの要素を満たすかどうかで判断されます。

優越的な関係を背景とした言動であること

職務上の地位が上位である者からの言動

同僚や部下であっても、業務遂行に必要な知識や経験を持ち、その者の協力なしには業務を円滑に進めることが困難である場合

集団で行われることで、抵抗や拒否が困難である場合

業務の適正な範囲を超えた言動であること

社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要のない言動である場合

当該言動の目的が、業務遂行とは著しくかけ離れている場合

当該言動の態様が、業務遂行のための手段として不相当な場合

就業環境が害される言動であること

当該言動によって、労働者が身体的または精神的な苦痛を感じ、就業する上で看過できない程度の支障が生じた場合

具体的なパワハラの言動の例としては、以下の6つの類型が挙げられます。

- 身体的な攻撃:暴行・傷害

- 精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

- 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視

- 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

- 過小な要求:能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと

- 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる指導や注意は、パワハラには該当しません。例えば、業務上のミスや問題点に対して、人格否定的な言動ではなく、具体的な改善策を示しながら指導を行うことはパワハラには該当しません。

また、身体的な攻撃は1回でパワハラですが、それ以外については多くの場合「その行為が継続的に行われていたか」を確認します。1回だけ感情的に叱った、それ以外は通常問題のない行動であればパワハラにはなりません。

業務上必要な注意であっても、伝え方が感情的だったり、威圧的、ねちねちくどくど等を繰り返しているとパワハラになりますので、伝え方も判断基準になります。

パワハラかどうかを判断する際には、これらの要素を総合的に考慮し、個別の事案ごとに判断されます。最近は我々からすれば「パワハラではないのでは?」と思える内容でも企業の中でパワハラと認定しているケースもみられますので、グレーでわかりづらい際は専門家に相談することもお勧めします。

パワーハラスメント加害者は変わります

今回はパワーハラスメント加害者になった方、あるいはなりそうな方の言い訳に対してどのように対応すればよいかを書かせていただきました。弊社では行為者個人研修を数年前から行っておりますが、皆さん自己変革を遂げられます。初回面談時には会社に対する不満ばかりの方や自分は悪くないと言い切る方でも変化されています。私たち講師はカウンセラーとしてのスキルとビジネス経験があるため、心閉ざしてしまった方に対しても寄り添い、その方の持つ資源を活かしながらより良い指導や関わりができるようになるように個人研修をしております。このページでは「加害者」と書いていますが、決して悪者扱いするのではなく、その方を尊重して対等に関わるようにします。こうした講師の姿勢はある意味、受講者への見本にもなるのでしょう。

悪いところ、足りないところに目を向けるのではなく、言い訳(言い分)も受け止めたうえで、今後このようなことが起きないためにはどうすればよいか?を共に考えています。

パワハラ対策関連記事

☆再発防止率に自信「処方箋型」ハラスメント行為者個人研修|完全オーダーメイド指導

☆パワーハラスメント加害者に対する対応法と更生方法

☆パワハラ加害者にならない指導者を目指そう「自己変革コーチング」のご紹介

☆パワハラ行為者(加害者)の行動を変えるプログラム・個人研修

☆ハラスメント加害者にならないための怒り感情「トレーニング」方法とは

☆ハラスメント行為者個人研修で再発防止できます

☆パワーハラスメントをした背景は何かを考える

☆パワハラとは言われない指導法とは

☆パワーハラスメント対策にソリューションフォーカスが有効